Fui repórter de polícia por alguns anos, durante meus tempos de jornalismo diário, que no meu tempo era a crônica do dia anterior. Bloco e caneta em mãos, fotógrafo como parceiro indivisível, motorista como apoio logístico precioso, íamos pra rua conferir fatos e versões, in loco.

Nem foram muitos anos de cobertura policial, mas enquanto durou eu vi mais do que qualquer pessoa precisa ver sobre crueldade, desumanidade e loucura.

Estive em locais só permitidos a policiais, bombeiros e jornalistas, por dever de ofício. Do corpo furado de faca em um boteco periférico até a casa de família vazia e soturna, com cheiro de morte por todos os cômodos, enquanto a perícia buscava respostas, que ninguém nunca terá, do que leva um filho a exterminar a família inteira e viajar a passeio.

Acompanhei rebeliões de cadeia que acabaram bem e outras que acabaram mal. Pais que tiraram a vida de filhos, maridos que assassinaram esposas. Adolescentes violentadas e mortas. Tudo registrado em histórias quase sempre com mais de uma versão. O repórter é apenas isso: um contador de histórias.

Contador de histórias que é chamado de urubu, em busca de desgraças, pelos mesmos curiosos que começam ou terminam o dia assistindo ou lendo macabras histórias reais.

Longe disso –creio que falo pela imensa maioria dos repórteres–, apesar das muitas histórias que contei ou ajudei a contar, nunca me acostumei. Nunca consegui brincar ou romantizar essas tragédias que destroem famílias, às vezes por mais de uma geração.

Contar as histórias das desventuras humanas, muitas e muitas vezes, é uma forma de ajudar. Validando sofrimento, dando voz a pessoas invisíveis. Ajudando a encontrar perdidos, a localizar foragidos, a dar espaço para mães destroçadas gritarem por justiça.

Mas agradável nunca é. Divertido nunca foi. Muitas vezes a gente tira o coração do peito e guarda na gaveta da escrivaninha enquanto revisa o texto, antes que siga para a impressão. Missão cumprida de informar, a gente pode, depois, chorar no ônibus, no estacionamento, no banho. Infelizmente, no dia seguinte tem mais.

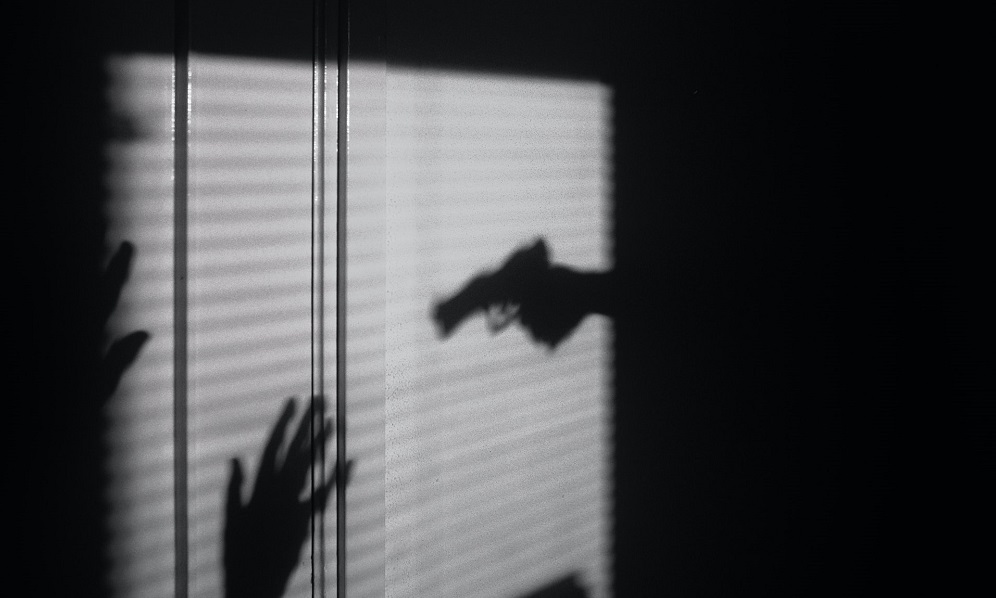

Todo esse preâmbulo, nariz de cera, embromação, só pra dizer que até me esforço, mas não entendo a necessidade ou inspiração para a produção de filmes que recontam histórias de crimes cujos criminosos ainda respiram e aproveitam a fama de seus malfeitos.

Menos ainda a audiência alta para esses filmes, a curiosidade mórbida. É bem possível que, ao ver subir os créditos, a pessoa acolha em si sentimentos de depressão e negatividade. É provável que o tema ainda ronde a cabeça enquanto a vasilha de pipoca é lavada. Que essa energia nada positiva paire como nuvem por mais alguns dias ao redor.

Mesmo que a arrecadação fosse inteira para a caridade, ainda não justifica, pra mim, a exibição –nome muito apropriado nesses casos– de tais histórias.

Uma vez que a sentença do crime foi dada, transitou em julgado e a última reportagem foi feita divulgando a pena do condenado, arquive-se, enterre-se, deixe-se o registro apenas para as referências judiciais, pelo menos por 100 anos.

Dois filmes, opondo versões de dois ex-namorados, condenados pela morte dos pais da moça, estrearam há poucos dias. Os condenados não ganharão dinheiro com o filme, mas a procura pelo caso cresceu 350% nos aplicativos de busca. Visibilidade para fazer sorrir de prazer qualquer psicopata. Dinheiro é só um detalhe.

Os filmes disponíveis em streaming para satisfazer audiências não contarão com a minha. Vão contar com a sua?

> Maria D’Arc Hoyer é jornalista (MTb nº 23.310) há 28 anos, pós-graduada em Comunicação Empresarial. Mora na região sudeste de São José dos Campos. É autora do blog recortesurbanos.com.br.

Foto / Unsplash

Foto / Unsplash